Robinhood詳細調査レポート:歴史、戦略、株価予想、批判と将来展望

Robinhoodの概要と歴史

Robinhoodは「金融を民主化する」ことをミッションに掲げたアメリカのオンライン証券会社です。2013年にスタンフォード大学出身のウラジミール・テネフ(Vladimir Tenev)とバイジュ・バット(Baiju Bhatt)によって創業され、2015年にスマートフォン向けトレーディングアプリを正式リリースしました。創業者たちは当初、ニューヨークのハイファイナンス界で働いていた経験から、個人投資家に対する取引手数料や高額な預託金要求など「富める者だけが市場にアクセスできる」現状に不満を覚えていました。そこで「手数料ゼロ」のブローカーサービスを提供し、誰もが金融市場に参加できるようにするという大胆な構想を描きました。このビジョンの下、Robinhoodは「誰もが金融市場にアクセスできるようにする」という名前の通り、権力者から庶民に富を還元するロビンフッドになりたいという思いを込めて社名が決められました。

Robinhoodは2015年の正式リリース後、爆発的な成長を遂げました。リリース直前の2015年3月時点で待機リストに名を連ねたユーザー数は70万人に達し、リリースからわずか2年後の2017年には月間アクティブユーザー数が400万人を突破しています。2018年には累計ユーザー数が600万人を超え、翌2019年には1000万人を突破するなど、他の競合にないスピードでユーザー基盤を拡大しました。この急成長は、従来は高額な手数料や煩雑な手続きで敬遠されていた若年層や初心者投資家を取り込んだことによるものです。Robinhoodのシンプルで使いやすいアプリUIと「手数料ゼロ」のモデルは、個人投資のハードルを大きく下げ、新たな市場を開拓しました。

2020年に入ると、新型コロナウイルスのパンデミックによる在宅需要や政府による給付金配布も追い風となり、Robinhoodのユーザー数はさらに急増しました。2020年中には累計ユーザー数が1300万人を超え、同年4月には1日あたりの取引件数が過去最高を記録しました。この時期、個人投資家がマーケットに大挙参入する「レトロブーム(Retail Boom)」が起き、Robinhoodはその中心的存在となりました。特に2021年初頭のゲームストップ(GameStop)株の空売り反撃(ショートスクイーズ)事件では、Redditの「WallStreetBets」フォーラムを中心に集結した個人投資家たちがRobinhood上で大量にGameStop株を買い増し、株価を短期間で10倍以上に跳ね上げました。この騒動はRobinhoodを世界的な注目を浴びる存在に押し上げる一方、後述するような大きな問題も引き起こしました。

Robinhoodは2021年7月にNASDAQへの株式公開(IPO)を行い、一株あたり38ドルで株式を発行して約20億ドルを調達しました。しかしIPO直後の株価は低迷し、翌2022年以降は世界的な株安や景気後退懸念の中で下落傾向に転じます(詳細は後述の株価予想のセクションで触れます)。それでもなお、Robinhoodは現在でも1500万人以上のユーザーが毎日取引を行うプラットフォームとなっており、米国の個人投資市場における存在感は依然として大きいです。創業以来約10年、Robinhoodは当初の「金融の民主化」ビジョンの下、手数料無料やモバイルファーストのサービス提供によって業界をリードしてきましたが、その過程で様々な挑戦と批判にも直面してきました。

Robinhoodのビジネスモデルと収益源

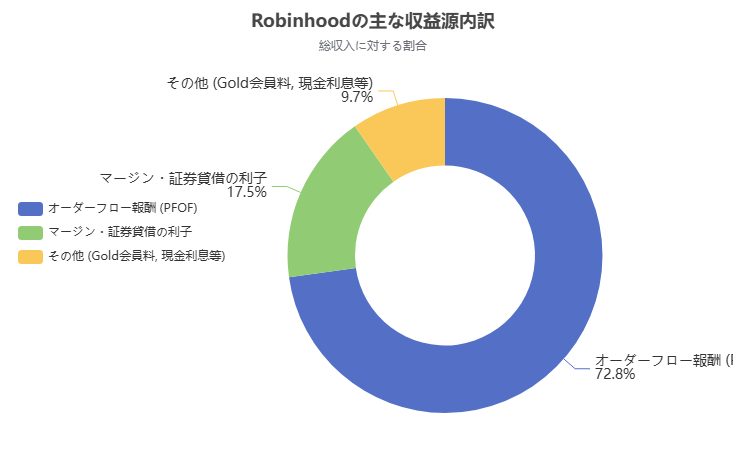

Robinhood最大の特徴は「手数料ゼロ」の取引サービスです。ストック(株式)やETF、オプション、仮想通貨など主要資産の売買に一切手数料を取らないことで、従来のブローカーに比べ圧倒的なコスト優位性を打ち出しました。この手数料無料モデルは業界に大きな衝撃を与え、2019年にはチャールズ・シュワブやフィデリティなど大手ブローカー各社も追随して取引手数料を廃止する事態となりました。Robinhood自身も手数料収入をゼロにしているため、その収益源は従来型ブローカーとは異なる仕組みに依存しています。主要な収益源は以下の通りです。

- オーダーフロー報酬(Payment for Order Flow, PFOF):Robinhoodはユーザーの注文を証券取引所ではなく、マーケットメーカー(仲介業者)に送信し、その注文フローに対する報酬を得ています。マーケットメーカーは注文を引き受けて約定させる代わりにブローカーにリベート(手数料相当の報酬)を支払う仕組みで、Robinhoodはこれを主要な収入源としています。このPFOFはRobinhoodの総収入の約7割を占める最大の収益源であり、手数料ゼロ運営を可能にしている仕組みです。ただしPFOFについてはユーザーの注文を最良価格で約定させるかどうかという利益相反の問題から批判もあります(後述の批判セクション参照)。

- ロビンフッドゴールド(有料会員サービス):月額5ドルの有料会員プラン「Robinhood Gold」を提供し、高度なデータやサービスへのアクセス権を付与しています。Gold会員にはMorningstarによる株式レポートやNASDAQレベルIIのリアルタイム相場データ、大口の即時入金枠、低金利の信用取引(マージン)利用などの特典があります。Gold会員の加入料はRobinhood全体の収入の10%未満にとどまりますが、安定収入となるサブスクリプション収益として機能しています。

- 信用取引・有価証券貸借の利子収入:Robinhoodはユーザーに対してマージン(信用取引)融資を行い、その利子収入を得ています。ユーザーが1000ドルを超える信用取引を行う場合、年率5%の利息が課され、これがRobinhoodの収入となります。また、顧客が保有する株式を有価証券貸借(株式貸し出し)に回し、その手数料を得ることでも収益を上げています。これらマージン融資と株式貸借による利子収入は、総収入の約17.5%を占める重要な収益源です。

- 預り金の利息収入:ユーザーが投資に使わずに口座に預けている現金(未運用資金)について、Robinhoodは提携銀行に預け入れて利息を得ています。この未運用現金の利息収入は額としては小さく、他の収入(Gold会員料など)と合算されて総収入の10%未満になる程度です。ただし金利上昇局面ではこの収入も増加傾向にあります。

- デビットカード手数料(インターチェンジ収入):Robinhoodはユーザー向けに「Robinhood Cash Card」というデビットカードサービスを提供しています。ユーザーがこのカードで決済すると、カード会社から取引手数料(インターチェンジ手数料)の一部をRobinhoodが受け取ります。こちらも額としては大きくありませんが、金融サービスの幅を広げたことによる副次的な収益源です。

以上のように、Robinhoodのビジネスモデルは「手数料ゼロ」で顧客を惹きつけ、そのユーザー行動から派生する収益(PFOFや利子など)で利益を上げるというものです。以下のグラフは、Robinhoodの収益源の内訳を視覚的に示しています。

特にPFOFが柱となっており、手数料ゼロを実現しつつも巨額の収入を得ています。実際、Robinhoodは2021年に約18億ドルのPFOF収入を上げるなど(全収入の約73%)、他の収益源を大きく上回る規模です。このモデルはユーザーには低コストで取引できる利点がありますが、一方でブローカーとユーザーの利益相反や規制当局の監視を招く要因にもなっています。例えばSEC(米証券取引委員会)の前委員長マイク・クレイトン氏は、PFOFは「サイレントな手数料」であり、将来的に廃止すべきだと批判しています。Robinhoodは自社のPFOFがユーザーにも有益であると反論していますが、ビジネスモデルの透明性については引き続き議論が続いています。

Robinhoodの顧客層とマーケティング戦略

Robinhoodの顧客層は、従来の証券会社と比べて若年層や初心者投資家が中心となっています。平均年齢は30代前半と言われ、特に20〜30代のデジタルネイティブ世代が多くを占めます。また、Robinhood利用者の多くは「初めての投資」を体験する層であり、アプリを通じて株式や仮想通貨への投資を始めた人も少なくありません。こうした新規投資家は従来のブローカーに比べ資産残高が小さい傾向がありますが、Robinhoodは端数株(フラクショナルシェア)の取引を無料で提供することで、1ドルからでも投資できる環境を整えています。これにより、資金の少ない若年層でも著名企業の株式を買うことが可能となり、新規顧客の獲得に大きく寄与しました。

Robinhoodのマーケティング戦略は、デジタルファーストでシンプルかつゲーム感覚を取り入れたものです。まず、スマートフォンアプリのUI/UXは非常に洗練されており、取引操作が直感的で分かりやすい設計になっています。ユーザーが購入した株式に対して祝賀のコンフェティが画面上に舞い散る演出を用意するなど、投資をゲームのように楽しめる工夫を凝らしています。こうした「ゲーミフィケーション(ゲーム化)」要素は、ユーザーの継続利用やエンゲージメント向上に寄与した一方で、後述するように過度な取引を促すとの批判も招いています。

また、Robinhoodは口コミマーケティングやリファラルプログラムにも力を入れています。創業当初、待機リストでの友人紹介によってアカウント開設を加速できる仕組みを導入し、爆発的なユーザー成長を実現しました。現在も「友人を招待すると無料株をプレゼント」というプロモーションを行っており、新規顧客獲得の効果的な手段となっています。さらにSNS上での存在感も高く、特にRedditやTikTokといったプラットフォームで若い投資家コミュニティと親和性を持っています。GameStop騒動の際にはRedditのWallStreetBetsフォーラムとRobinhoodが切り離せない関係となり、Robinhoodを使うこと自体が一種の「運動」のように捉えられる場面もありました。このように、Robinhoodは若年層に響くブランディングとコミュニティマーケティングで成功を収めています。

もう一つの特徴は、仮想通貨取引への早期参入です。Robinhoodは2018年に暗号資産の取引を開始し、ビットコインやイーサリアムなど主要な仮想通貨を手数料無料で売買できるようにしました。これは当時他の主流ブローカーにはないサービスであり、仮想通貨ブームに乗った多くの若いユーザーを獲得する契機となりました。2021年にはビットコイン価格が高騰した際、Robinhood上の仮想通貨取引額が急増し、その収入も全体の約50%に達する場面もありました(※仮想通貨取引収入もPFOFの一種です)。現在も仮想通貨はRobinhoodの重要な資産クラスであり、「株・ETF・オプション・仮想通貨」を一元管理できる金融サービスとしてユーザーの資産運用を取り込もうとしています。

加えて、Robinhoodは近年リテアラシー教育やコミュニティ機能にも取り組んでいます。アプリ内に「学び(Learn)」セクションを設け、初心者向けに投資用語や基礎知識を解説する記事を提供しています。また2023年にはユーザー同士が投資情報を共有できるSNS機能(仮称「Robinhood Social」)の開発も発表しており、単なる取引プラットフォームから「投資コミュニティ」への進化を図っています。ただしこうした機能強化も、後述するように規制当局からは注意を喚起される側面もあります。

Robinhoodの株価予想(2025〜2030年)

Robinhoodは2021年7月のIPO以来、株価の変動が激しく、投資家からの評価も揺れ動いてきました。IPO時の発行価格は38ドルでしたが、直後に一時50ドルを超えるも急落し、同年末には30ドル台後半まで下がっていました。2022年に入ると世界的な株安と成長株への敬遠からRobinhood株も大幅下落し、2022年中には10ドル台前半まで値下がりしました。この頃、Robinhoodはユーザー数の伸び悩みや収益減少に直面しており、市場からは慎重な見方が強まっていました。

しかし2023年後半から2024年にかけて、Robinhood株は大きく反発しました。背景には、金利上昇による利息収入の増加やコスト削減策の効果で黒字転換に成功したこと、さらには仮想通貨市場の回復による取引量増加などがあります。特に2024年は業績が好転し、同社は一貫して黒字を計上しました。その結果、2024年末時点の株価は約100ドル前後まで上昇しており、IPO時比で数倍の水準となっています。

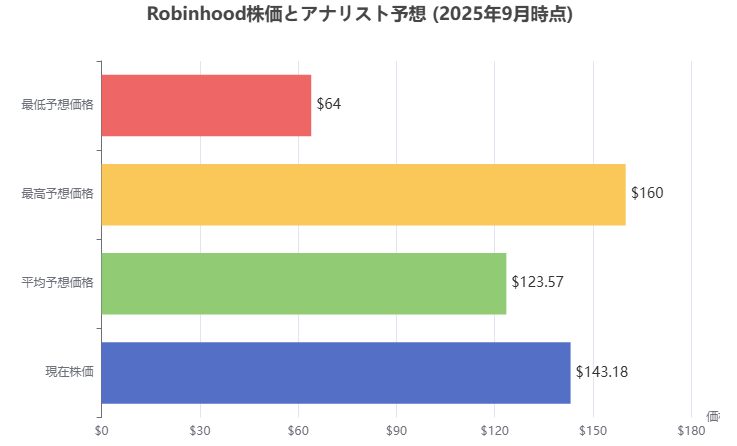

2025年に入ってからもRobinhood株は堅調で、2025年9月現在の株価は約140ドル前後となっています。これは過去最高値を更新する水準であり、2022年の最安値からは10倍以上の上昇となっています。直近の業績発表では2025年第2四半期の売上高が前年同期比45%増の9億8900万ドル、純利益は前年同期比105%増の3億8600万ドルとなるなど好調で、ユーザー数や預かり資産も増加傾向にあります。こうした好業績と成長見通しを受けて、分析家の多くはRobinhood株を「買い(Buy)」と評価しています。例えばTipRanksのデータでは、追跡するアナリストのうち49名が買い推奨、12名が保持(Hold)、売却(Sell)はゼロという状況で、市場の期待感は高まっています。また12か月先の予想株価目標値の平均は約125〜130ドル程度とされており、現在の株価水準とほぼ同じかやや低めの値に設定されています。これは直近の急騰を反映し、アナリストも割高感を認めている側面があります。ただし予想株価目標の上限は160ドルに達するところもあり、引き続き上昇余地を見込む声も存在します。

一方で、悲観的な見方も一部にはあります。例えばZacksの予測では、2025年末時点の株価は約60ドル程度まで下落するとの予想もあります。このように、アナリストの見解は割安とみる声から割高とみる声まで幅広く、予測値もばらついています。実際、2025年9月現在の株価は過去最高値圏にあり、短期的な値動きには注意が必要です。直近の急騰により、Robinhoodの企業価値は1000億ドルを超える水準となり、今後の業績成長を十分織り込んだ評価と言えます。

2025年以降の長期的な株価予測については、さらに不確実性が高まります。しかし多くの分析では、Robinhoodが引き続き成長軌道に乗っていれば株価も緩やかに上昇基調をたどると見られています。例えば2026年には150〜160ドル程度、2030年には200ドル前後に達するとの予測も一部にあります。これは、ユーザー数の増加や新サービス展開による収益拡大を前提にしたものです。もっとも、こうした長期予測は前提条件次第で大きく変動し得るため、あくまで参考程度に留めるべきでしょう。実際、2025年時点でもアナリスト予想の範囲は60ドルから160ドルと幅が広く、市場の見方が割れている状況です。

以下のグラフは、2025年9月末時点でのRobinhood株価と、複数のアナリストによる12か月先の予想目標価格を示しています。

このように、Robinhood株の予想は楽観論と慎重論が混在する状況です。短期的には直近の急騰による調整局面が来る可能性もありますが、長期的には事業の成長性や競争環境次第で大きく変わるでしょう。投資家はRobinhoodの業績動向や市場環境の変化を注視し、適切なリスク管理の下で判断することが重要です。

Robinhoodへの批判・課題

Robinhoodの急速な台頭に伴い、様々な批判や課題も指摘されています。主な論点を以下に整理します。

- ゲームストップ事件における取引停止問題:2021年1月末、前述のGameStop株のショートスクイーズ騒動の最中、Robinhoodは一時的にユーザーによるGameStopやAMC映画などの買い注文を禁止するという異例の措置を取りました。この決定はユーザーから強い反発を招き、「民主化の旗振りを掲げながらも富裕層や機関投資家に味方した」との批判が噴出しました。Robinhood側は「証券決済機関(NSCC)からの証拠金要求増に対応するための必要措置」と説明しましたが、ユーザーの信頼を大きく揺るがしました。その結果、Robinhoodには連邦地裁での集団訴訟が提起され、米議会でも公聴会が開かれるなど大きな社会問題化を招きました。この事件はRobinhoodのビジネスモデルやリスク管理体制に対する疑問を浮き彫りにし、以降の規制強化の火付け役となりました。

- 顧客保護と適合性の問題:Robinhoodはユーザー体験を重視したサービス設計をしていますが、その「遊び感覚」のあるUIは投資初心者に過度な取引を促すとの指摘があります。特にオプション取引などリスクの高い金融商品について、経験の浅いユーザーが簡単に利用できてしまう点が問題視されました。実際、2020年には20歳代の初心者ユーザーがオプション取引で損失を被り自殺に追い込まれるという悲劇も起きており、Robinhoodの投資適合性チェックや顧客教育の不十分さが批判されました。また、マサチューセッツ州当局はRobinhoodに対し、「若年ユーザーに向けたゲーム化された営業行為」によって過度な取引を煽り、顧客保護規則に違反しているとして提訴しました。Robinhoodは2022年に同州と和解し、750万ドルの罰金を支払うとともにデジタルエンゲージメント施策の見直しを約束しています。これらの指摘から、Robinhoodはユーザーの投資教育やリスク告知を強化する必要があるとされています。

- サービス障害と信頼性の問題:Robinhoodは技術革新を前面に出していますが、システム障害によるトラブルも後を絶ちません。特に2020年3月の市場混乱期に、Robinhoodのアプリが連日ダウンしユーザーが取引できなくなる事態が発生しました。この障害によりユーザーが損失を被ったとして、Robinhoodに対し損害賠償訴訟が提起されました。また2022年にもアプリのサービス停止が発生し、投資家に不利益を与えました。Robinhoodは障害発生時の対応やシステム信頼性向上に課題を抱えており、信頼性の確保が喫緊の課題となっています。

- 規制当局からの制裁と監督:上述のような問題を受け、Robinhoodは近年複数の規制当局から制裁を科されています。まず2021年12月、米証券取引委員会(SEC)から6500万ドルの罰金を科されました。SECはRobinhoodが2015〜2018年にかけて顧客に対し「手数料ゼロ」を謳いながらも実際には注文フロー報酬で収益を上げており、そのビジネスモデルについてユーザーに十分説明していなかったとして違反と認定しました。またFINRA(米金融業規制機構)からも2021年に7000万ドルの罰金と制裁を受けています。FINRAはRobinhoodが「顧客への最良執行義務の違反」「不十分なオプション取引の監督」「AML(資金洗浄対策)プログラムの欠如」など多数のルール違反を行ったとして制裁を科しました。さらに前述のマサチューセッツ州当局との和解金750万ドル、そして2025年3月にはFINRAからの別件調査に対し2975万ドルの罰金を支払うと発表されています。この最新のFINRA制裁は、2021年のGameStop騒動時にRobinhoodが必要な証拠金を十分に確保できず、清算機関から追加保証金要求を受けたことが原因でした。このように、Robinhoodは創業以来累計1億ドル以上の罰金を支払う事態となり、規制当局からの監督強化を余儀なくされています。今後もPFOFの規制変更やデジタルエンゲージメントのガイドライン策定など、新たな規制リスクに直面する可能性があります。

- 競争環境の激化:手数料無料化が業界全体に広まったことで、Robinhoodの差別化要因は薄れてきました。現在、チャールズ・シュワブやフィデリティ、E*TRADE、TD Ameritradeなど主要ブローカーもストック取引の手数料をゼロにしており、新興のWebブローカー各社も台頭しています。また、Robinhoodが得意とする若年層市場にも、WebullやPublic.com、Acornsなど競合サービスが乱立しています。さらにはテック企業や銀行各社も自社アプリで投資機能を提供し始めており、競争は一層激化しています。この中でRobinhoodが持続的にユーザーを惹きつけるには、新たな付加価値サービスの開発やブランド力の維持が不可欠です。実際、Robinhoodは近年IRA(個人年金口座)の提供やロボアドバイザーサービスの検討など、サービスラインナップの拡充に努めていますが、競合他社も同様の動きを見せており、優位性を確立するのは容易ではありません。

- 収益源の集中リスク:前述の通りRobinhoodの収入の大半はPFOFに依存しています。この仕組み自体が規制された場合、Robinhoodの収益基盤は大きく揺らぐリスクがあります。SECもPFOFの見直しを検討しており、将来的に廃止や制限が行われればRobinhoodはビジネスモデル転換を迫られる可能性があります。また仮想通貨取引収入も規制リスクが高く、米国で暗号資産に対する厳しい規制が進めば、その収入も減少する懸念があります。このように収益源が特定のモデルに偏っていること自体がリスク要因であり、Robinhoodは収益多角化(例えば有料サービスの拡充や他の金融商品への進出)を進める必要があります。

以上のように、Robinhoodは成功の陰で様々な批判と課題に直面しています。「金融の民主化」という理念の下で革新を起こした同社ですが、そのビジネスモデルやユーザー対応における課題も指摘されています。今後、Robinhoodがこれらの批判をどう乗り越え、ユーザーと社会から信頼を得られるかが成長の鍵となるでしょう。

バフェットの投資哲学とRobinhood

ウォーレン・バフェット(Warren Buffett)は世界的に有名な投資家であり、その投資哲学は多くの投資家に影響を与えています。バフェットの主張する投資原則とRobinhoodが象徴する個人投資のあり方には、いくつか対照的な側面があります。ここではバフェットの代表的な言葉を交えながら、その哲学とRobinhoodの関係性を考察します。

バフェットの投資哲学の核となるのは「長期的視点に立った価値投資」です。彼は「株式を買うときには、たとえ市場が10年間閉鎖されても困らないような会社を選ぶべきだ」と述べています。つまり短期的な株価変動に左右されず、自社の事業価値や収益力を信じて長期保有する姿勢です。またバフェットは「投資の第一のルールは決してお金を失うなこと。第二のルールは第一のルールを決して忘れるなこと」とも有名で、損失を避けるためにも十分なリサーチと慎重さを重視しています。さらに彼は「リスクは自分が何をしているか分からないことから生じる」とも述べており、自ら理解できる事業に投資すること(いわゆる「能力の輪」の中に留まること)が重要だと強調しています。

これらバフェットの原則をRobinhoodユーザーの行動と比較すると、対照的な点が見えてきます。Robinhoodを利用する多くの個人投資家は、短期的な株価の値動きを狙った取引(デイトレードやスイングトレード)を行う傾向があります。特に2020〜2021年にかけてのレトロブームでは、Reddit上の情報やSNSの噂に乗って短期間で利益を狙う動きが顕著でした。これはバフェットが警戒する「株価の上下に振り回される行動」に近いと言えます。バフェットは「株式市場は活発な投資家から忍耐強い投資家へとお金を移すように設計されている」と述べており、頻繁な売買よりも長期保有によって富を増やすべきだと勧めています。Robinhood上での過度な取引は、このアドバイスと真っ向勝負している面があります。

またバフェットは「他人が恐れるときこそ大胆に、他人が大胆なときこそ恐れるべきだ」という名言で知られます。これはマーケット全体が悲観的なときに割安株を買い、過熱気味のときには慎重になるという逆張りの精神を示しています。しかし、GameStop事件のように個人投資家が一斉に買い込んで株価を押し上げたケースでは、群集心理に振り回された動きとも言え、バフェットの提唱する冷静さからはかけ離れています。バフェットは自身、短期的なブームやバブルには乗らない姿勢を貫いてきました。例えば1990年代後半のITバブルでも、自ら理解できないネット企業には投資せず、結果として一時は業績が相対的に伸び悩みましたが、バブル崩壊後にその先見性が証明されました。Robinhoodユーザーの中にも優れた投資家はいますが、一般論としてバブル的な動きに誘われやすい側面が指摘されることもあります。

さらに、バフェットは投資の簡素さを重んじます。彼は「長期的には、多くの投資家にとって最良の選択肢は低コストのインデックスファンドである」とも述べており、個人投資家に対しては市場平均を狙った受動投資を勧めることがあります。一方、Robinhoodのユーザーは個別銘柄やオプション、仮想通貨など能動的な投資を行う傾向が強く、インデックス投資よりもハイリスク・ハイリターンを狙う姿勢が見られます。この違いは、投資スタイルの違いと言えますが、バフェットの哲学から見れば、多くの個人投資家が取る短期的・能動的なアプローチは「自らの知識や経験を超えたリスク」を取っている可能性があります。バフェットは「知識がないこと自体が最大のリスク」と警鐘を鳴らしています。実際、Robinhoodで失敗するユーザーの多くは、十分な知識なくに高リスク商品に手を出したり、感情的な判断で売買したりするケースが多いと指摘されています。

もっとも、Robinhoodの登場によって個人投資の裾野が広がったこと自体は否定できません。バフェットも若い世代が投資に関心を持つこと自体は歓迎すべきだと述べていますし、彼自身もテクノロジーの恩恵を受けています。重要なのは、投資教育と理性的な姿勢です。Robinhoodユーザーの中にも、バフェットに倣って長期投資を心がける人もいます。実際、Robinhood上でもS&P500指数ファンドなど受動投資商品が人気であり、「初心者はまずインデックスファンドから始めよ」というバフェットのアドバイスに共感する声もあります。Robinhood社自身も近年、投資教育コンテンツを充実させるなど、ユーザーの金融リテラシー向上に取り組んでいます。これはバフェットの哲学とも裏腹ではなく、「知識に基づく投資」を促す動きと言えるでしょう。

総じて、バフェットの投資哲学とRobinhoodを象徴する個人投資家の行動には対照的な側面があります。バフェットは慎重さと長期視点、そして自己研鑽を重んじます。Robinhoodのユーザーは機動力とテクノロジーを活用した新しい投資の在り方を模索しています。しかし根本的には、成功する投資には理性と知識が不可欠である点は共通しています。Robinhoodを使う個人投資家がバフェットの教えを参考に、過度な感情や無知による失敗を避ければ、テクノロジーの恩恵を最大限活かしつつ健全な投資を行うことも可能でしょう。

Robinhoodの将来展望

Robinhoodは創業以来、金融業界に新風を巻き起こしましたが、今後の成長にはいくつかの戦略的方向性が見られます。以下に、Robinhoodの将来展望に関わる主なポイントを整理します。

- サービスの多角化と拡充:手数料無料の取引サービスに加え、Robinhoodはユーザーの金融ニーズ全体を取り込む「スーパーアプリ」化を目指しています。具体的には、ロボアドバイザー(自動資産運用)サービスの提供やIRA(個人年金)口座の導入など、投資以外の金融サービス領域への進出を図っています。2023年にはロボアドバイザー機能のテスト運用を開始し、ユーザーの目標に合わせてポートフォリオを自動構築・調整するサービスを準備中です。またIRA口座では、ユーザーの寄付金に対して一定比率のマッチ(企業負担分)を提供するなど、他社にない優遇措置も打ち出しています。さらにデジタル通貨(仮想通貨)分野でも積極展開しており、2023年にはビットコインやイーサリアムのステーキングサービスを開始し、暗号資産への利回り獲得手段を提供しました。将来的には自社の仮想通貨や独自のブロックチェーンを構築する構想も報じられており、仮想資産と伝統的金融の橋渡し役を目指す姿勢がうかがえます。

- 技術投資とAIの活用:Robinhoodはテック企業としての色合いを強めており、最新技術の活用にも注力しています。たとえば人工知能(AI)や機械学習を用いたリスク管理やユーザーサポートの高度化が進められています。アプリ内での詐欺検知や不正行為の検出にグラフアルゴリズムを導入したり、チャットボットによる顧客対応を強化したりといった取り組みです。また2023年には生成AIを活用した投資アドバイス機能の開発も報じられました。将来的にはユーザーの質問にAIが答えたり、ニュースやSNSの情報を解析して投資判断に役立てるサービスも期待されています。もっとも、AIの活用については規制上の配慮も必要であり、Robinhoodは慎重に展開を図っています。

- 国際展開:現在、Robinhoodのサービスは主に米国内に限られていますが、将来的な海外市場への展開も視野に入れています。実際、2022年には英国でのサービス提供を開始し、一部のユーザーに限定したベータテストを行いました。また欧州やアジア市場への進出も検討課題となっています。ただし各国の証券規制や競合環境によっては、米国同様のビジネスモデルをそのまま展開できない場合もあります。特にEUでは注文フロー報酬(PFOF)が既に禁止されており、Robinhoodが海外進出する際には収益モデルの転換も迫られるでしょう。それでも「金融の民主化」という理念は世界共通の課題であり、低コストで誰もが投資できるプラットフォームへのニーズは各国に存在します。Robinhoodが海外で成功するには、現地の規制順守とローカルマーケットへの適応が鍵となります。

- 社会的責任と教育:Robinhoodは自身の成長とともに、社会への責任も果たそうとしています。創業者らは慈善団体「Robin Hood」(ロビンフッド財団)に寄付を行っており、貧困削減や教育支援に資金を提供しています。また前述のように、アプリ内で投資教育コンテンツを提供したり、ユーザーコミュニティでの健全な情報共有を促したりする取り組みも行っています。Robinhoodは「金融リテラシーの向上」を掲げており、ユーザーが長期的に豊かになることを支援する姿勢を示しています。こうした社会的責任の果たし方が、Robinhoodのブランド価値やユーザーロイヤルティにも影響を与えるでしょう。

- 規制環境の変化への対応:最後に、Robinhoodの将来を左右するのが規制環境の変化です。米国では現在、証券取引委員会(SEC)がPFOFの見直しやデジタルエンゲージメントのガイドライン策定を模索しています。また、マーケットの公正性や投資家保護の観点から、Robinhoodのようなデジタルブローカーに対する監督強化も続くでしょう。Robinhoodはこれまで罰金を支払う形で規制当局との調整を行ってきましたが、今後はより積極的にコンプライアンス体制を強化し、規制変更に柔軟に適応することが求められます。幸いなことに、Robinhoodは近年経営陣を刷新し(CFOの交代やコンプライアンス責任者の登用など)、組織文化の見直しも進めています。規制当局との関係修復や信頼醸成も、Robinhoodが持続的成長を遂げる上で重要なポイントと言えます。

以上のように、Robinhoodの将来展望は機会とリスクが混在しています。新サービスの展開や技術革新によって成長の追い風を得る一方、競争激化や規制変更による逆風にも晒されます。しかし、創業以来のミッションである「金融を民主化する」ことに裏打ちされた強いブランド力とユーザー基盤を持つRobinhoodは、チャレンジを乗り越えてさらなる進化を遂げる可能性があります。今後数年間を見据えると、Robinhoodが「スーパーアプリ型の金融サービス企業」として個人金融のあり方を再定義していくのも十分考えられます。もちろん、その実現にはユーザーからの信頼維持と収益モデルの持続可能性確保が不可欠です。

まとめと結論

Robinhoodは2010年代後半から2020年代にかけて、個人投資のあり方を大きく変革した企業です。手数料ゼロという大胆なモデルで市場に参入し、従来は高額な手数料や専門知識がハードルとなっていた投資を誰もが手軽に始められる環境を作り出しました。その結果、Robinhoodは爆発的なユーザー成長を遂げ、「レトロブーム」の象徴的存在として名を上げました。特に若年層や初心者投資家にとって、Robinhoodは金融市場への入り口となり、投資教育やコミュニティ形成の場としても機能しています。

しかし同時に、Robinhoodの台頭には様々な課題や批判も付きまといました。ゲームストップ事件での取引停止はユーザーの信頼を揺るがし、ゲーミフィケーションによる過剰取引の懸念やシステム障害など、サービス面の課題も指摘されました。また規制当局からの罰金制裁も相次ぎ、ビジネスモデルの透明性や顧客保護について見直しを迫られています。これらはRobinhoodにとって大きな試練ですが、同時に健全な成長のための反省材料ともなっています。

バフェットの投資哲学と照らし合わせると、Robinhoodを利用する個人投資家が学ぶべき点も浮かび上がります。長期視点と知識に基づく判断は、テクノロジーがどれほど進んでも変わらない成功の鍵です。Robinhoodが提供するツールや情報を活用しつつ、バフェットのような冷静さと自己研鑽を心がけることで、個人投資家はより健全な投資活動を行えるでしょう。Robinhood自身も、ユーザーの長期的な成功を支援するサービスへと進化することが求められます。

今後、Robinhoodがどのように戦略を遂行していくか注目されます。サービスの多角化や技術投資、国際展開など、新たな挑戦が待ち受けています。また競合他社も追随を続ける中、Robinhoodが差別化できる強みを維持できるかが問われます。幸い、Robinhoodはブランド力とユーザーコミュニティという強みを持っています。これを活かしつつ、規制順守と顧客信頼の確保に努めれば、Robinhoodは引き続き金融業界をリードしていく可能性があります。

総じて、Robinhoodの歴史は「金融の民主化」というビジョンの実現とその裏側にある課題を物語っています。個人投資がより身近になったことは否定できませんが、その成り立ちには注意すべき側面もあります。投資家にとってRobinhoodは強力なツールですが、それを使いこなすには自己責任と知識が不可欠です。Robinhood社にとっても、ユーザーと社会に寄り添う姿勢でビジネスを展開することが、真の意味で「金融を民主化する」ことにつながるでしょう。

Robinhoodの今後の動向、そして個人投資のあり方は引き続き注目されます。テクノロジーと伝統的な投資哲学の融合が、次の時代の金融市場を形作っていくことでしょう。

よろしければTwitterフォローしてください。